Le panier et la faim dans le monde

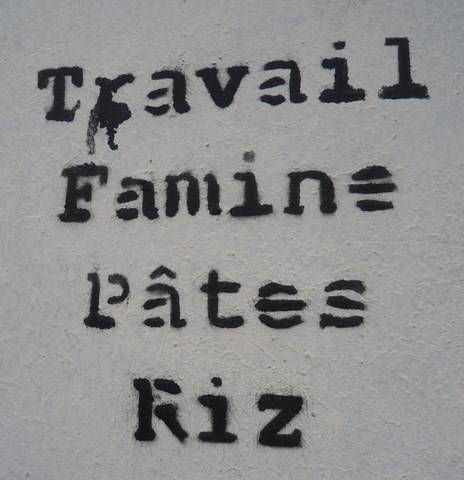

Finis ton assiette...

"Finis ton assiette, y'a des pays où on mange pas..."

Comme cette phrase a semblé ridicule à tous les enfants à qui on l'a servie sur une assiette qu'ils ne voulaient pas finir. "Pff... Comme si le fait que je finisse mon assiette allait remplir celle des pays où la famine frappe". Bien entendu cette phrase n'a aucun sens comme beaucoup des arguments d'autorité que les parents servent à leurs enfants.

Et pourtant, plus généralement il y a peut-être une idée derrière. Et si notre alimentation ici conditionnait le manque d'alimentation ailleurs? Et si notre alimentation moderne causait l'insécurité alimentaire mondiale? Et si le panier, une alimentation bio, locale et juste, pouvait être une solution à la faim dans le monde?

Bref encore une occasion de régler un des problèmes contemporains à coup de paniers...

La faim crime silencieux

Dans les années 1980-1990, la problématique de la faim dans le monde était très présente dans les médias suite à un grave épisode de famine en Ethiopie qui avait poussé des associations et des chanteurs (Band Aid, Chanteurs sans frontières...) à se mobiliser et donc à médiatiser ce sujet.

Aujourd'hui la famine est muette, ou nous sommes aveugles et sourds, à tel point que beaucoup pensent que la famine a quasiment disparu. Qui pourrait penser que l'on meurt de faim au XXIe s.? Le problème alimentaire dont on parle aujourd'hui c'est l'obésité, non?

Et bien non, le problème alimentaire reste la famine. Quelques chiffres qui décillent un peu et c'est nécessaire.

1 personne meurt de faim toutes les 3 secondes dans le monde, et 1 enfant meurt de faim toutes les 6 secondes.

La faim tue 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année. 1 enfant sur 6 dans le monde souffre d'insuffisance pondérale et 1 sur 4 de retard de croissance due à l'alimentation.

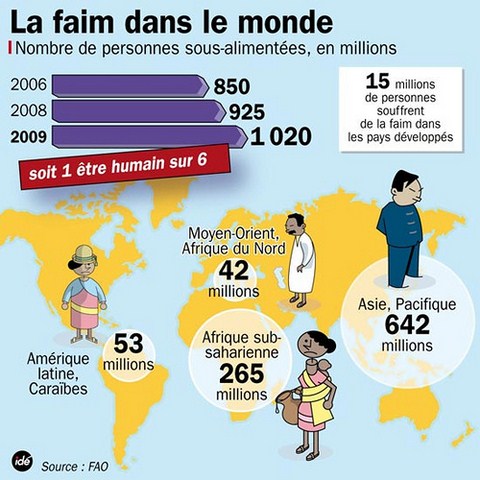

En 2009, le chiffre record a été atteint : on a dépassé le milliard de personnes souffrant de sous-nutrition, c'est-à-dire qui n'ont pas assez à manger pour couvrir leurs besoins énergétiques. (Pour tous ceux qui ne s'imaginent pas ce qu'est 1 milliard, un simple petit exercice : pour compter ce milliard d'affamés au rythme de 1 toutes les secondes, il vous faudra 31 ans et 3 mois pour finir de compter)

A cela il faut ajouter ce que l'on appelle la "faim invisible" c'est-à-dire la malnutrition : l'alimentation n'est pas suffisante en terme de diversité et de qualité ce qui entraîne des carences puis des maladies ou des problèmes de développement souvent mortels chez les enfants. Deux milliards d'êtres humains souffrent de cette malnutrition.

De plus la faim n'est pas un problème qui s'arrange (voir graphique sous l'image). Jusqu' au milieu des années 1990, le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde baissait régulièrement mais de 1995 à 2009 il a réaugmenté considérablement pour atteindre le pic de 2009, année où la famine a été la plus forte de toute l'histoire de l'humanité. Depuis on est aux alentours de 800 millions de sous-alimentés soit 1 humain sur 8.

Certains mettent en avant le fait que la proportion de la population sous-alimentée par rapport à la population globale diminue toujours légèrement, mais ils ne font vraisemblablement pas partie de ceux qui souffrent.

On pourrait alors se dire, "c'est comme ça, c'est la fatalité" ou "on n'arrive à produire assez". Mais c'est faux, l'agriculture mondiale produit aujourd'hui assez de nourriture pour 12 milliards d'êtres humains alors que nous ne sommes que 7,5 milliards.

C'est, là, la contradiction fondamentale de notre monde autosuffisant mais dans lequel 1 personne meurt de faim toutes les 3 secondes. Ce paradoxe fait dire à Jean Ziegler, ex-rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation à l’ONU de 2000 à 2008 :

"Tout enfant qui meurt actuellement de faim est, en réalité, assassiné."

Alors, partons à la recherche des assassins et voyons comment les arrêter.

Victimes et mobiles

Une cause à part : le changement climatique.

Il y a tout d'abord les paysans et les populations locales qui souffrent de la faim car ils se trouvent dans des régions où le changement climatique actuel entraîne des épisodes récurrents de sécheresse depuis le début des années 2000. C'est le cas de l'arc de la faim : Sahel-Erythrée-Syrie et ces problèmes agricoles et alimentaires sont à la base des autres problèmes de cette zone : migrations, violences et terrorisme. C'est ainsi le réchauffement climatique que les pays du nord ont causé avec leur modèle de société qui crée cette famine localisée au sud et pousse les populations à migrer quitte à mourrir en Méditerranée. Cette famine climatique pourrait sembler "classique" puisque climatique sauf qu'elle n'est pas épisodique mais durable et que la cause n'en est pas le climat mais notre société qui a transformé le climat. Pour cette cause particulière, le changement climatique d'origine anthropique, nous avons déjà vu que des solutions de type agroécologique étaient possibles.

Famine paysanne et accaparement des terres.

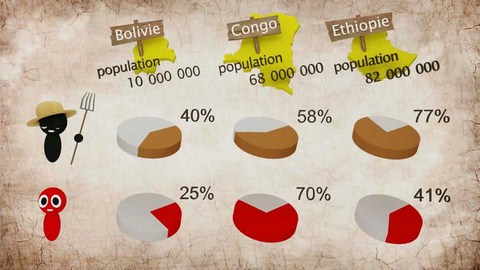

Hormis cette cause localisée, les paysans qui souffrent de la faim sont pour la plus grande part des paysans sans terre et donc sans moyen de produire. Les terres dans leur pays sont aux mains de grands producteurs ou d'entreprises, nationales ou étrangères, qui leur ont prises, la plupart en profitant de l'absence de cadastre ou lors de sa mise en place : ils se déclarent propriétaires des terres, les paysans ne pouvant prouver leur possession antérieure puisque justement il n'y avait pas de cadastre. On découvre là ce que l'on appelle l'accaparement des terres, problème souvent méconnu mais fondamental comme le montre le cas du Brésil par exemple. Au Brésil des millions de paysans se sont retrouvés sans terre donc sans nourriture lors de la création d'immenses fazendas et soit sont restés sur place dans la famine en bordure des champs, soit sont allés grossir les bidonvilles des grandes villes littorales.

Pauvreté et famine.

La dernière cause principale de la faim n'est pas le manque de nourriture mais le fait que, pour les populations non agricoles, la nourriture s'achète. La population non paysanne souffre de la faim non par manque de nourriture mais par manque d'argent pour acheter la nourriture disponible. Les denrées alimentaires sont devenues trop chères dans les pays du sud pour que la population locale puisse les acheter. Là c'est donc la pauvreté qui cause la famine, on meurt de faim par ce qu'on manque d'argent à côté de nourriture disponible mais rendue trop chère.

La mondialisation agricole, ennemi public n°1

La mondialisation de la production agricole.

La mondialisation économique a un principe organisationnel : Produire loin (au sud) ce qui est coûteux à produire (en main-d'oeuvre, en espace, en coût environnemental et humain) mais rapporte peu et conserver chez soi ce qui coûte peu mais rapporte beaucoup. Pour une chaussure ou un vêtement, matières premières et confection sont faites au sud mais design et pub sont faites par le nord. Cette organisation faite par les entreprises de nord s'appelle la DIT division internationale du travail. Cette mondialisation a été permise par la baisse du prix du transport maritime qui permet de produire loin grâce à un transport négligeable en terme de coût (financier, pas environnemental...).

L'agriculture mondialisée marche sur la tête? Pas tout à fait, elle marche sur la tête des populations du sud qui doivent produire pour nous les matières premières agricoles sans pouvoir se nourrir.

La faim et la dette

La bourse ou la faim

La dette n'est pas la seule responsabilité de la finance dans le problème de la faim. En effet, on a vu que la pauvreté était une des causes de la faim dans le monde, les populations non agricoles ne pouvant se payer des produits rendus trop chers ou les paysans ne pouvant survivre avec des prix de vente trop bas. Situation bizarre puisque que les prix se retrouvent trop bas ou trop haut selon les endroits et leurs systèmes agroalimentaires. Cette situation s'explique par les accords de Marrakech de 1994 qui dans le cadre du GATT, ancêtre de l'OMC, libéralise l'agriculture et impose un fixation mondiale des prix agricoles. Autrement dit si cette année les éleveurs néozélandais ont de très nombreux agneaux le prix très bas qu'ils feront sera celui imposé dans le monde entier et que devront suivre les éleveurs écossais ou français même si eux n'ont eu que peu d'agneaux cette année et qu'ils auraient donc dû le vendre cher. Autre exemple : en 2016, la récolte de blé russe a été exceptionnelle et les prix donc bas se sont imposés sur le marché mondial aggravant la situation des céréaliers dont la récolte a été catastrophique en volume et se retrouve en plus très mal payée. Cette situation empêche d'utiliser les prix agricoles pour localement soutenir les agriculteurs et est complètement abérrante car elle impose un prix unique à des agricultures différentes, des contextes différents...

"Prends le blé et tire-toi". (Devise boursière, milieu des années 2000)

L'alimentation nouvel eldorado boursier.

Non seulement la finance se nourrit sur notre dos mais elle empêche le monde de se nourrir : en 2008, 100 millions de personnes de plus sont tombées dans la famine à cause de l'augmentation des prix due à une forte spéculation sur une année difficile.

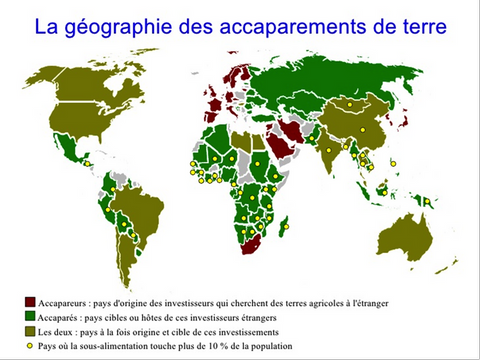

Accaparement des terres et néocolonialisme foncier.

Ce mouvement d'accaparement des terres, souvent peu connu, est massif depuis la crise de 2008, les spéculateurs quittant une fois de plus les marchés qu'ils ont fait s'écrouler par leur spéculation pour aller spéculer dans des terres plus fertiles et cette fois-ci au sens propre. Entre 2008 et 2011, selon les Nations unies, ce sont 30 millions d'hectares de terres, soit la surface agricole de la France, qui ont été achetés ou loués par des capitaux étrangers. AU total on l'estime à près de trois foi cette surface et selon l’ONG Oxfam, une superficie équivalent à celle de Paris est vendue à des investisseurs étrangers toutes les 10 heures dans les pays pauvres.Si l'on regarde la carte ci-contre (cliquez et agrandissez), la géographie de ces accaparements est sans appel : les pays riches (pays du nord et pays pétroliers) achètent les terres des paysans du sud. Deuxième enseignement de cette carte : l'accaparement des terres touchent les pays où la sous-alimentation frappe au moins 10% de la population. Le lien accaparement famine ne peut être plus évident.

Cet accaparement des terres peut se faire grâce à l'absence de titres de propriété des terres dans de nombreux pays du sud, leur possession est coutumière par les paysans locaux. Les entreprises peuvent donc les prendre sans que les paysans locaux ne puissent rien dire. Parfois, elles profitent de la mise en place de cadastre pour se déclarer propriétaire, les paysans locaux n'ayant pas de titres légaux à leur opposer. Pour certains pays comme l'Argentine où le mouvement a commencé plutôt, ce sont aujourd'hui 10% des terres cultivables qui appartiennent à des capitaux étrangers, selon l'ONG Grain. Parmi ceux-ci, l'entreprise italienne Benetton est le premier propriétaire terrien du pays avec 900 000ha. Notre chanteur "rebelle" national Florent Pagny, loin d'utiliser sa si revendiquée "Liberté de penser" possède lui plus de 4000ha de terres argentines enlevant aux paysans locaux leur "liberté de planter" (Bigup Flo).

Dans ce mouvement d'accaparement des terres, il y a bien sûr une première motivation purement spéculative qui pousse des banques même généralistes à acheter des terres. C'est le cas de la Deutsche Bank qui possède par exemple 117000 hectares de terres brésiliennes mais encore de Barclay's, UBS. Le Crédit agricole (soi-disant banque des paysans!) et la Société Générale ont créé le fonds « Amundi Funds Global Agriculture ». Ses 122 millions de dollars d’actifs sont investis dans des sociétés qui achètent des terres à grande échelle dans les pays du sud.

Les banques ne sont pas seules : de nombreuses entreprises aussi investissent qui à quitter leur domaine initial pour aller cherhcer l'argent de la terre. La compagnie sud-coréenne Daewoo avait par exemple envisagé d'accaparer à Madagascar, pays de sous-alimentation chronique une surface équivalente à la moitié de la Belgique pour produire du maïs. En France, nos entreprises championnes en accaparement des terres sont le groupe Louis-Dreyfus mais aussi Agrogénération de Charles Beigbeder qui possède des dizaines de milliers d'hectares en Ukraine pour cultiver du blé (qui vient casser ensuite les prix français). Le groupe Bolloré n'est pas en reste pusiqu'il possède en Afrique et en Asie pas moins de 150 000 ha de terres (soit l'équivalent de 2700 exploitations agricoles françaises) cultivées en hévéas (pour le caoutchouc) et en palmiers à huile (pour l'agroalimentaire et les agrocarburants).

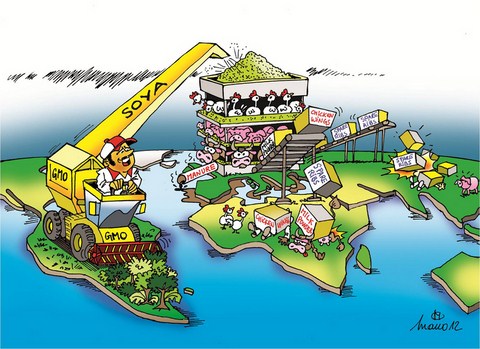

Enfin des fonds d'investissements se sont créés pour se spécialiser dans l'accaparement de terres du style : "mon métier est de voler la terre des populations affamées pour faire du profit et vous en donner un peu dans les intérêts de vos placements bancaires". Plus qu'une fiche de poste c'est un chef d'inculpation. Parmi ces bienfaiteurs de l'humanité, le fonds Black Earth Farming possède 331 000ha en Russie. Le fonds Global Farming Limited, créé par Dexion Capital, prévoit d'acquérir 1,23 million d'hectares de terres pour la culture et l'élevage et promet un retour sur investissement de 12 à 16%. Pour de tels rendements financiers, ces spéculateurs transforment des terres paysannes en monocultures d'exportation de matières premières agricoles (soja, palme, hévéa, ...) cultivés à coups d'OGM, de pesticides et d'engrais chimiques détruisant durablement les terres qu'ils occupent et l'environnement des populations qu'ils ont chassées.

A côté de ces spéculateurs, l'accaparement des terres est aussi le fait d'Etats qui organisent leur production alimentaire à l'étranger dans un néocolonialisme agricole avoué. C'est par exemple le cas de l'Arabie saoudite qui manque de terres arables et de production alimentaire. Elle doit importer 1 millions de tonnes de riz par an. Elle a créé un fonds d'investissement qui doit acheter des teres à l'étranger pour faire cultiver du riz et l'importer ensuite. C'est exactement la même façon de faire que pour les pays européens à l'époque coloniale. L'Etat saoudien, la Banque Islamique de dévelopement et et des hommes d'affaires du paysont investi dans ce fonds FORAS International qui doit planter 700 000 hectares de rizières pour produire 7 millions de tonnes de riz à l'étranger. Pays visés : Sénégal et Mali où ces 700 000 hectares sont en voie d'acquisition alors que ces pays ne sont autosuffisants en terme alimentaire. Le Sénégal est d'aillurs, paradoxalement le deuxième plus grand importateur de riz africain après le Nigéria. Des milliers d'hectares de terres sénagalaises vont donc être vendues pour qu'elles fournissent des millions de tonnes de riz pour l'Arabie saoudite alors que le Sénégal utilise ces maigres ressources pour importer du riz. Cette situation ubuesque ne trouve encore ici son explication que dans la dette sénégalaise qui pousse le gouvernement a accepté des situations aussi anormales.

Cet accaparement des terres qui oscille entre spéculation foncière ou constitution d'un néocolonialisme alimentaire est une des causes montantes de la faim dans le monde, faim qui touche de plus en plus paradoxalement les paysans.

Et l'élevage dans tout ça?

La concurrence alimentaire homme/élevage.

Toutefois, au niveau des chiffres, on ne dispose que de données globales qui montrent la concurrence entre les animaux d'élevage et les hommes, principalement des pays du sud, en terme alimentaire. Les animaux d'élevage consomment plus du tiers des céréales produites dans le monde. Dans les pays du nord où l'élevage industriel est fort comme la France, c'est la moitié des céréales françaises soit 10 millions de tonnes annuelles qui nourrissent nos animaux, vaches mais aussi volailles et porcs. Ces derniers sont particulièrement voraces en céréales du fait de leur élevage quasiment exclusif en hors sol : 95% des 14 millions de porcs français (Donnés France Agrimer 2009) sont élevés sur caillebotis et sont donc nourris exclusivement d'alimentation apportée dont une grande quantité de céréales. De même pour les volailles en batterie ou les fermes usines comme celle des 1000 vaches qui consommerait à plein régime jusqu'à 40 tonnes de nourriture par jour, toute de céréales ou de soja importé.

En effet les céréales ne suffisent pas et l'élevage intensif consomme aussi 85% du soja mondial, le pourcentage restant servant principalement aux agrocarburants, faisant de cet aliment si nutritif une production presque inutile en terme d'alimentation humaine. Au niveau français, l'appétit de nos veaux, vaches, cochons, couvées touchent aussi le soja puisque l'élevage intensif français est le premier importateur européen qui fait venir 4,5 millions de tonnes chaque année et 22% du soja brésilien (OGM) pour compléter notre production de colza qui passe aussi en grande partie dans notre élevage.

La FNSEA me dirait que cette viande on la mange, je leur répondrais oui (mais pas la leur) mais il y a quand même un problème : quand on donne 7 kilocalories de céréales à un animal d'élevage, il produit 1 kilocalorie de viande (en moyenne). Autrement dit nourrir les animaux d'élevage avec des céréales et protéagineux détruit de l'alimentation.

Deuxième problème, ce ne sont pas les mêmes qui mangent : on importe les céréales et protéagineux du sud pour nourrir les animaux du nord qui nourriront les populations du nord. Cet élevage industriel du nord qui ne peut nourrir seul ses animaux prive le sud de céréales dont il pourrait se nourrir. Ainsi les seules céréales consommées en une année par l'élevage nord américain très industrialisé pourraient nourrir 840 millions de personnes pendant une année c'est-à-dire tous ceux qui souffrent de la faim dans le monde (Données). Cette production de céréales et de protéagineux dans les pays du sud pour nourrir le bétail du nord est d'ailleurs en train de passer une étape puisqu'après avoir affamé l'Amérique du sud (Et si on parlait vertement du Brésil), elle s'installe désormais aussi en Afrique qui est déjà le continent de la faim et va connaître en plus d'une forte d'un croissance démographique, ce fléau de l'agriculture fourragère d'exportation.

Elevage et occupation des terres.

L'élevage a aussi un impact sur une des autres composantes de l'équation alimentaire : l'occupation des sols. L'élevage occupe en effet 70% de la surface agricole mondiale mais ne produit que 8% des calories et 18% des protéines selon la FAO. Dans cette occupation des terres, il y a bien sûr les surfaces pâturées mais ce ne sont pas toujours les plus problématiques. En effet ce sont en partie des terres moins favorables à une autre production agricole. Le problème principal sont toutes les surfaces mises en culture pour produire de l'alimentation pour le bétail car ces terres pourraient être utilisées pour produire de la nourriture humaine. En effet les productions végétales sont plus efficaces pour produire de l'alimentation. Avec 1 ha consacré à l'élevage de boeuf (production de nourriture et pâture), on peut nourrir 1 personne pendant un an. Avec ce même hectare en céréales on nourrit 20 personnes pour la même période et un maraichage biointensif ou permacole est encore plus efficace dépassant les 30 personnes (Données). L'élevage industriel cache cette réalité spatiale : l'animal ne prend ici que quelques mètres carrés au sol voire un feuille A4 pour une volaille de batterie mais sa nourriture occupe d'immenses surfaces le plus souvent au sud. C'est sur ce mensonge que repose l'élevage industriel quand il prétend nourrir le monde alors qu'il ne fait que gaver une partie de mauvais produits en affamant l'autre.

Et l'élevage traditionnel?

L'élevage traditionnel ne pose pas les mêmes problèmes de concurrence alimentaire ou d'occupation des terres. L'élevage traditionnel est basé sur la pâture des animaux qui se nourrissent de ressources non consommables par l'homme : herbe, landes, jachères, glandée dans la forêt pour les porcs, parcours libre pour la volaille et pour ces deux derniers les déchets de consommation et de la ferme dans le cadre normal d'un élevage intégré dans une polyculture. Dans ce cas, l'alimentation des bêtes ne demandent que très peu de productions dédiées et ne prend donc ni récolte, ni céréale, ni trop d'espace. Si l'on prend le cas des vaches, l'opposition élevage industriel/ élevage traditionnel est flagrante. Alors que l'élevage industriel bovin est désastreux en terme alimentaire comme nous l'avons vu, l'élevage traditionnel ou agropastoral est efficace. En effet une vache transforme de l'herbe inconsommable par l'homme en lait et viande donc elle produit de la nourriture alors que si elle est élevée aux céréales, elle détruit de la nourriture (il faut donner 16 kca de céréales à une vache pour qu'elle produise 1kca de viande, source FAO). De plus, traditionnellement, l'élevage ne prend pas de place agricole. Il s'insère dans l'exploitation ou dans les espaces que l'agriculture ne peut occuper. Prenons le cas de l'élevage de montagne maltraité par la FNSEA, les gouvernements successifs et la PAC car non intensif, il utilise des espaces d'altitude impropres aux autres cultures. C'est par exemple le cas de l'agropastoralisme des montagnes françaises qui utilise les prairies inondables de fonds de vallée et les alpages, tous deux impropres à d'autres cultures pour produire, lait, fromage et viande. Enfin l'élevage traditionnel qui intègre l'animal dans la polyculture lui donne plusieurs fonctions simultanés ou successives et donc une vraie efficacité : le bétail va par exemple s'occuper des jachères, des landes, maintenir le paysage ouvert, fournir du fumier pour les cultures, produire du lait puis après de la viande, voire de la laine ou du cuir. Cette utilisation multiple de l'animal est très efficace. Dans l'élevage intensif, au contraire, chaqu élevage ne l'utilise que pour une seule fonction, et ainsi sa nourriture, son espace et ses autres productions deviennent des contraintes. Il faut donc des élevages bovins différents et spécialisés pour le lait, pour la viande, pour les veaux et même pour la bouse dans le cas des méthaniseurs comme la ferme des 1000 vaches. Alors lait, veaux, viande deviennent des sous-produits voire des déchets de la production centrale de bouse dans une aberration totale.

Les deux versants alimentaires de l'élevage.

L'élevage peut donc permettre de contribuer à nourrir les hommes à condition qu'il soit un élevage intégré dans la polyculture qui ne rentre pas en concurrence alimentaire ou dans l'occupation de l'espace avec les hommes. Dans ce cas là il est la seule et la meilleure façon de transformer des ressources non consommables par l'homme comme l'herbe, en alimentation humaine et peut aussi aider aux autres productions alimentaires (entretien, compost, force mécanique...).

Sinon dans le cas de l'élevage intensif ou industriel, l'élevage est une catastrophe alimentaire car il nourrit les animaux de productions utiles à l'alimentation humaine, faites sur des terres qui pourraient produire des aliments humains. Il concurrence donc l'alimentation humaine en gavant les animaux du nord des récoltes du sud et prend la terre des paysans vivriers du sud. Cet élevage industriel inefficace en terme alimentaire est donc une des principales causes de la faim dans le monde.

Il est donc absolument nécessaire, non pas de condamner en bloc l'élevage, mais de choisir un élevage paysan qui aide à nourrir les hommes au lieu de toujours mettre en avant un élevage industriel qui détruit de la nourriture et affame le monde (entre autres problèmes...).

Le panier et la fin de la faim

Alors que peut le panier, c'est-à-dire une alimentation bio, locale et en circuit-court, contre cela? Beaucoup. En effet, la mondialisation est la cause principale de la faim donc un locavorisme biologique est une solution pour faire sortir l'alimentation du marché mondial et donc permettre de nourrir l'humanité.

Dans les pays du sud déjà, l'agriculture paysanne est encore présente et nourrit les populations, que ce soit par l'autoconsommation ou le marché local qui restent les sources d'approvisionnement principales dans les campagnes. Pour résister et nourrir les populations, il faut absolument que cette agriculture paysanne reste biologique comme elle l'a toujours été car cela lui permet de rester indépendante des semenciers, marchands de pesticides et d'engrais dont les promesses de haut rendement sont fausses à long terme et entrainent les paysans dans un cycle de dépenses et d'emprunts vers la misère et la famine. Cette agriculture paysanne locale et bio est la clé de l'alimentation du sud car elle est autonome et à l'écart du marché et de la spéculation puisque en circuit-court.

Dans les villes du sud, la menace principale est la mise en place de la grande distribution qui renchérit les coûts pour les populations, d'autant plus que les chaînes de supermarché sont occidentales et non autochtones et ne sont pas là pour nourrir les gens mais pour s'engraisser avec en tête notre Carrefour national. Il est important que les structures classiques de marchés encore très présentes restent en place pour contrer ces supermarchés trop chers pour la plus grande partie de la population. En effet il leur sera, dans ces pays pauvres, difficile de descendre les prix au niveau de la population comme ils le font dans le nord car ils ne peuvent produire ailleurs moins cher : ils sont déjà dans les pays les plus pauvres. Leur course au moins cher et au moins disant social semble toucher le fond.

Reste un problème de taille : celui de l'accaparement par le nord des productions agricoles et des terres, mais là ce sont les paniers du nord qui peuvent quelquechose. Après si on laisse au sud ses terres et ses récoltes, il pourra sans problème se nourrir avec une agriculture paysanne, la seule efficace pour nourrir le monde puisque même dans les conditions actuelles elle nourrit 70% des humains contrairement aux mensonges des tenants de l'agriculture industrielle.

Dans les pays du nord, le panier, l'alimentation bio, locale et en circuit-court, peut non seulement nourrir le nord mais aussi permettre de lutter contre la famine du sud. En effet si les populations du nord se nourrissent localement avec une agriculture paysanne et un élevage intégré à la polyculture, il n'y aura plus besoin d'importer des millions de tonnes de soja, de maïs,... pour gaver les animaux de nos fermes usines ou de nos élevages intensifs. Ces terres laissées au sud pourront être cultivées par les paysans pour se nourrir et nourrir les villes proches directement. La commercialisation à l'échelle locale en circuit-court évitera que les prix soient artificiellement renchéris par la spéculation. D'ailleurs ce moindre besoin de terre dû à l'abandon de l'élevage industriel dans le nord devrait permettre de mettre fin à la spéculation agricole et à l'accaparement des terres car celles-ci se développent sur la rareté causée par l'appétit de l'élevage industriel.

La fin de la faim est donc possible et à portée de panier. Alors que l'agriculture et l'élevage productivistes causent la famine dans le monde actuel en détournant l'agriculture de sa fonction nourricière, une agriculture paysanne, localiste et biologique permettrait de résoudre les problèmes alimentaires mondiaux. En effet, elle permet une autonomie agricole et donc une souveraineté alimentaire non pas à l'échelle nationale (qui a peu de sens en agriculture) mais à l'échelle locale dans le cadre de citérritoires par exemple. On peut donc bâtir un monde nouveau sur cette agriculture, un monde sans faim.