L'alliance FNSEA-JA contrôle et oriente l'agriculture française depuis la fin de la Seconde guerre mondiale ce qui est une situation plus qu'ambigüe pour celle qui manifeste en même temps contre la politique agricole française. Alors creusons un peu le jeu de dupe de ce syndicat qui derrière le mythe de l'unité paysanne fait montre d'une réelle duplicité et pousse la majorité des agriculteurs vers leur disparition.

Historique : Mythe de l'unité, cogestion et duplicité, productivisme libéral, l'histoire lourde d'un syndicat hégémonique.

La FNSEA est née en 1946 au sein de la CGA, Confédération générale agricole. La CGA avait été créée par les résistants pour mettre fin à la Corporation paysanne du régime de Vichy, organisme unique représentant l'agriculture. Avec la disparition de la Corporation vichyste, les responsables agricoles compromis avec Vichy investissent la FNSEA comme René Blondelle, ancien dirigeant régional de la Corporation vichyste qui devient le premier secrétaire général de la FNSEA en 1946.

Face au déclin de la CGA, la FNSEA devient le syndicat agricole français prétendant représenter tous les agriculteurs français, malgré leur diversité. C'est donc dès le départ ce mythe de l'unité qui se met en place : tous les agriculteurs sont unis dans leurs revendications que portent la FNSEA. Ce mythe, qui est un héritage de la Corporation vichyste, est bien sûr faux car les agriculteurs français, tant à l'époque que maintenant, sont très divers et ont des problématiques différentes. De plus les positions de la FNSEA sont loin d'être favorables à tous les agriculteurs. Ainsi dès le congrès de 1949, la FNSEA décide d'orienter l'agriculture et les moyens financiers vers la spécialisation des exploitations et tournent le dos à la polyculture-élevage qui est de très loin le modèle le plus répandu à l'époque mettant de côté la majorité des paysans français. C'est un premier acte de duplicité : se dire le représentant de tous les agriculteurs pour ne défendre les intérêts que d'un petit nombre en orientant l'agriculture. La même année, on voit aussi apparaître le principe de cogestion : la FNSEA obtient du ministre de l'agriculture de rétablir les prérogatives des chambres d'agriculture ce qui permet à la FNSEA de bénéficier par leur intermédiaire d'un financement public important et d'un pouvoir de décison sur l'agriculture et l'espace rural. Dans le contexte du rationnement de l'immédiat après-guerre, priorité est donnée à une agriculture productiviste qui veut se spécialiser, se moderniser et produire au moindre prix dans une optique libérale sans maîtrise des marchés. Dès le début, mythe de l'unité, cogestion et duplicité se mettent en place pour permettre à la FNSEA de contrôler et d'orienter l'agriculture française vers son modèle d'agriculture productiviste.

Avec les années 1950, arrivent déjà la surproduction et la chute des prix et la FNSEA oriente son modèle vers l'exportation avec l'idée de nourrir l'Europe mais surtout de continuer le productivisme. Cela entraine des remises en cause. En 1953 le Comité de Guéret au sein de la FNSEA déplore déjà que l'élevage est le laisser pour compte du syndicat. En 1956, le CNJA, Centre national des jeunes agriculteurs (qui deviendra JA en 2002), devient autonome de la FNSEA dont il faisait partie. Les deux syndicats vont évoluer sur les mêmes positions et ensemble, les JA servant d'antichambre à la FNSEA pour les moins de 38 ans comme le montre une comparaison rapide des dirigeants des 2 syndicats. Depuis 1956, 5 des 10 dirigeants de la FNSEA étaient auparavant dirigeant des JA (Michel Debatisse, François Guillaume, Luc Guyau, Jean-Michel Lemétayer et Christiane Lambert). En 1959, un premier syndicat agricole apparaît contre la FNSEA-JA, le MODEF (Mouvement de défense des exploitants familiaux qui défend l'agriculture familiale et la polyculture-élevage).

La France Gaullienne des années 1960 puis sous les présidents de droite qui lui succèdent est un véritable âge d'or pour la FNSEA qui cogère avec l'Etat, voire gère à travers l'Etat, l'agriculture française, principalement au profit des céréaliers d'Ile de France qui ont pris le pouvoir à la FNSEA à la fin des années 1950 à travers la commission économique, organe décisionnel du syndicat. Les dirigeants de la FNSEA décident avec les ministres de l'Agriculture, quand ils ne le sont pas eux-mêmes comme Michel Debatisse (secrétaire d’État aux Industries agricoles et alimentaires du gouvernement Raymond Barre) ou François Guillaume (Ministre de l’Agriculture du gouvernement Chirac de 1986 à 1988).

La FNSEA a alors mis en place sa vision de l'agriculture : productiviste, industrielle et exportatrice. Cette modernisation est menée à marche forcée par les JA et repose sur des piliers : spécialisation et agrandissement des exploitations en culture comme en élevage, remembrement des campagnes, mécanisation et développement de la chimie, intégration de l'agriculture dans une filière agro-alimentaire longue. Le remembrement dont l'histoire commence seulement à être faite (

voir) révèle bien les pratiques de la FNSEA-JA. Commencé avant la Seconde Guerre mondiale, il s'accélère après et trouve son apogée au cours des années 1960 où 500 000ha sont remembrés chaque année. L'Etat et la FNSEA s'appuient pour le faire sur une loi de Vichy de 1941 qui permet un remembrement forcé. Pour qu'un remembrement soit mis en place dans une commune, il suffit que quelques agriculteurs de la commune le demandent. Il est alors imposé par le préfet à tous les membres de la commune, parfois de manière violente. Les terres sont alors réarrangées pour des parcelles plus grandes, regroupées par des échanges et arrasées avec une suppression des haies, arbres, vergers compris. Le but est d'aboutir à de grandes parcelles d'open-field pour la mécanisation. Toutefois ce réarrangement des terres est fait sous couvert des chambres d'agriculture tenues par la FNSEA qui l'organisent au profit de ses membres. C'est donc un immense mouvement de transformation forcée de l'agriculture : mise en place d'un modèle unique d'open-field mécanisé contre une France alors majoritairement de paysans en polyculture élevage qui n'a rien à faire de ses grandes parcelles nues. Ce remembrement fait partie de l'industrialisation de la société selon Inès Léraud : "la mécanisation de l'agriculture devait permettre aux agriculteurs d'exploiter de plus grandes surfaces avec moins de travailleurs, libérant ainsi une main d'œuvre conséquente pour les usines. Des centaines de milliers d’exploitations agricoles disparaissent. Le nombre de paysans et de salariés agricoles passe de 7 millions en 1946 à 3,8 millions en 1962. C’est le plus grand « plan social » qu’a connu la France. En 1961, les paysans sans ferme composent 70% des effectifs ouvriers de l’usine Citroën, construite à Rennes un an auparavant. Une politique de transfert de main-d’œuvre savamment orchestrée…» Par qui? Par l'Etat et la FNSEA dont on voit ici apparaître un trait particulier : son désir de concentration de l'agriculture aux profits de quelques grands exploitants qui fait d'elle le seul syndicat qui travaille à la disparition de ses membres.

Son modèle productiviste avec la concentration des élevages et des cultures et l'utilisation de la chimie montrent sa nocivité dès la décennie suivante avec la première marée verte bretonne en 1971. C'est la première d'une longue liste de ces phénomènes causés par l'élevage porcin breton qui par ses nitrates et phosphates entrainent des proliférations d'algues. Ces marées vertes nuisent à l'environnement et au tourisme breton, leur récolte est une charge pour les contribuables bretons et elles ont tué des animaux et au moins 3 personnes, 2 joggueurs et un employé chargé de leur récolte. Malgré cela peu de choses ont été faites contre le modèle agricole fautif ce qui s'explique encore une fois par l'emprise de la FNSEA sur les structures politiques surtout dans cette région d'agriculture intensive. Le cas de

Thierry Coué, actuel patron de la FNSEA en Bretagne, est parlant. Il est membre de toutes les instances chargées d'encadrer l'agriculture en terme sanitaire et environnemental : l'Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), le CESE (Conseil économique social et environnemental), le Conseil national de l’air (sur la pollution de l'air), le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, le Conseil national de la Transition écologique et, cerise sur le gâteau d'algues vertes, le Comité régional nitrate chargé du dossier. Il cumule toutes ces fonctions de surveillance environnementale alors qu'il est-lui même à la tête d'une porcherie industrielle, administrateur d'Evel'Up, la 2e coopérative de porcs française qui regroupe près de 700 éleveurs de l'ouest de la France, et président du CAR, Conseil de l'agriculture régionale environnement, un organisme de lobbying productiviste (voir l'article). Jusqu'en 2022, il était aussi président de Terra le journal gratuit distribué aux agriculteurs par la chambre d'agriculture, un organe de presse bien utile pour désinformer les premiers intéressés sur les algues vertes. Il représente ainsi un cas d'école du pouvoir de la FNSEA qui par un entrisme forcené empêche toute remise en cause de son modèle même quand, dans le cas présent, il est mortifère au sens propre.Depuis les années 1980 et jusqu'à aujourd'hui, la FNSEA-JA reste sur son modèle en l'adaptant et en le renforçant. Avec la mondialisation, elle donne à l'agriculture française la mission de nourrir le monde et pour cela pousse toutes les négociations visant au libre-échange en matière agricole au profit de certaines filières laissant les prix d'autres s'effondrer et ces filières disparaitre. Elle accompagne la PAC92 mettant fin à la régulation des marchés car elle préfére les subventions à l'export ou les aides PAC tant qu'elles sont à l'hectare et favorisent les grosses exploitations, mettant ainsi toutes les petites exploitations à genoux. Elle s'oppose par contre aux évolutions de la PAC pour des subventions à l'actif ou aux plus-values environnementales. Cette opposition à toute mesure écologique est devenue son axe principal puisque son modèle productiviste a conduit l'agriculture française à une impasse écologique et sanitaire dont toutes les problématiques sont les enfants de la FNSEA-JA : crise de la vache folle, marées vertes bretonnes et nitrates, victimes des pesticides dans la population comme chez les agriculteurs, question du bien-être animal, question de la biodiversité, question des sols, problème d'eau entre sécheresse et inondations...

Le passé de la FNSEA-JA est donc avant tout un passif selon la formule. Cogérant l'agriculture française avec l'Etat depuis la Seconde guerre mondiale, elle l'a menée dans le mur pour les agriculteurs, les citoyens et l'environnement avec son modèle d'agriculture productiviste, mondialisée et libérale. Elle l'a fait en s'appuyant sur le mythe de l'unité, parlant au nom de tous les agriculteurs selon elle, mais ne représentant en fait que les intérêts d'une minorité, les gros exploitants agricoles qui la dirigent, et condamnant en même temps tous les autres agriculteurs sur lesquels elle n'a de cesse de s'appuyer dès qu'elle a besoin de faire pression par des manifestations. C'est donc ainsi cette duplicité qui est la véritable marque de fabrique de ce syndicat hégémonique et productiviste.

Vision de l'agriculture : un exploitant productiviste et capitaliste

L'historique de la FNSEA-JA a fait apparaître son modèle agricole. Au centre, un grand exploitant agricole voué au productivisme qui est l'idée fondamentale dont tout découle : produire toujours plus. C'est un exploitant agricole : pas un paysan, il n'a rien à voir au pays ni au paysage car le pays est vidé de ses paysans et le paysage massacré, entre openfield géants et ateliers de production démesurés. Pas un agri-culteur non plus, car son rapport à la terre est très distendu : en grandes cultures, il ravage le sol à base d'intrants chimiques et se contenterait aussi bien d'un substrat comme dans les serres de production intensive, lesquelles sont aussi hors-sol que son modèle d'élevage dans des fermes industrielles. Ce technicisme forcené est pour lui la clé et se prolonge aujourd'hui avec les OGM et la smart agriculture. Pour cela, il faut des capitaux car pour lui l'agriculture ne se fait pas avec du travail, du vivant et du sol mais avec du capital : il faut des investissements toujours plus grands car l'exploitant agricole fait vivre toute une industrie agroalimentaire qu'il se doit de contrôler. Ceux qui en sont dépendants disparaissent mais cela correspond à cette logique libérale. Dans cette vision, le vivant est une contrainte et l'écologie un obstacle à son productivisme. Ce productivisme libéral s'accompagne bien sûr d'un libre-échange forcené car l'exploitant agricole doit nourrir le monde. Cette vision de l'agriculture et de l'agriculteur s'incarne tout à fait dans les dirigeants de la FNSEA comme anciennement Xavier Beulin ou actuellement Arnaud Rousseau. Celui-ci est à la tête de 700ha de grandes cultures en Ile-de-France (protéagineux, céréales et betteraves) principalement destinées à l'export et cette concentration des terres se retrouvent dans celle, politique et économique, de 22 mandats différents (

voir infographie) qui font de lui plus un capitaine d'industries qu'un agriculteur.

Crise du revenu : crédo libéral, revenu inégal.

Ce modèle très libéral qui concentre terre et revenu dans les mains de certains grands exploitants agricoles fait la ruine et la détresse de tous les autres. C'est pourquoi la question du revenu agricole n'est jamais au coeur de la FNSEA même si elle est constamment dans les têtes des agriculteurs qui manifestent pour elle. En janvier 2024, la FNSEA-JA est sortie des manifestations dès la remise en cause du plan écophyto sans rien avoir obtenu sur le revenu que l'assurance d'appliquer la loi égalim déjà existante.

Par ailleurs c'est le seul syndicat agricole qui a refusé de participer à la lettre commune des 3 autres syndicats demandant des prix planchers en agriculture pour assurer le revenu. Ce refus d'un prix plancher tient à sa doctrine libérale : le marché doit faire les prix. Pourquoi? Parce que des prix faibles permettent d'exporter et d'écraser des marchés. Parce que des prix très faibles sont accessibles aux très grandes exploitations et ruinent les autres dont la faillité libère terres et parts de marché. Enfin parce que dans sa vision d'une agriculture industrielle et intégrée, l'agriculture n'a pas pour rôle de nourrir les français mais de nourrir l'économie française et surtout son agro-industrie comme le montre l'

organigramme de la société Avril dirigée par Arnaud Rousseau. Des céréaliers coincés entre semenciers, banquiers, vendeurs d'intrants et de matériel en amont et des collecteurs de graines en aval. Des éleveurs coincés entre des vendeurs de protéines en amont et des agro-industries de transformation et des distributeurs en aval.

Pour la FNSEA-JA, le revenu agricole ne se fait pas par un soutien des prix ou une régulation du marché, pas non plus par un partage de la valeur ou une recherche d'indépendance et de valeur dans des circuits plus courts. Pour avoir un revenu agricole, il faut juste produire plus dans des exploitations plus grandes et plus intensives grâce à toujours plus d'investissements. Pour les dirigeants de la FNSEA-JA ça marche, mais pas pour les milliers d'agriculteurs qui la soutiennent et qui en meurent.

Crise démographique : une opportunité pour l'agriculture de firme et la disparition des paysans

La crise démographique à venir, 50% des agriculteurs partant à la retraite sous dix ans et un taux de reprise de plus en plus faible, n'est que la suite du grand-oeuvre de la FNSEA-JA depuis 1946. Rappelons qu'en 1946 il y avait 7 millions de travailleurs agricoles et seulement 1.3 millions selon la MSA en 2024. De même des 2.3 millions d'exploitations en 1955, il n'en reste plus que 421 000 aujourd'hui. Diviser le nombre de travailleurs agricoles par 5 et le nombre d'exploitations par 6 : voila le résultat de la politique de la FNSEA-JA qui a tout fait pour concentrer les terres dans de grandes exploitations, qui n'a pas soutenu le revenu agricole conduisant à des faillites et à l'abandon du métier. En même temps, la taille des exploitations n'a cessé de grandir en surface, en capital, en nombre de bêtes. Cet agrandissement a été géré par la FNSEA via les chambres agricoles et les SAFER en orientant les exploitations sans repreneur vers une reprise par des exploitants déjà installés pour s'agrandir au lieu d'installer de nouveaux agriculteurs.

A l'heure actuelle, on atteint des tailles parfois critiques et donc des questions se posent avec le nombre d'exploitations qui vont être à reprendre dans les années à venir. Par ailleurs la loi tend à vouloir limiter la taille des fermes. La réponse de la FNSEA à ce double problème ne consiste pas en des installations mais elle promeut au contraire l'agriculture de firme. On concentre des terres mais juridiquement leur propriétaire n'est pas une personne physique mais une personne morale, une SCEA, société civile d'exploitation agricole. La SCEA est divisée en parts appartenant à des sociétaires même non agriculteurs ce qui permet d'avoir de grands capitaux et/ou de contourner la loi de limitation des exploitations. On peut même diviser l'exploitation en plusieurs SCEA (par secteurs géographique ou d'activité) et le véritable exploitant prend des parts dans chacune. Le montage peut encore se complexifier en créant une holding qui possède et gère les SCEA mais ce n'est plus alors une personne qui possède toute l'exploitation mais une entreprise, ce qui est permis. Arnaud Rousseau le dirigeant de la FNSEA "teste" personnellement cette solution. Il est le gérant de la holding Spondeo qui détient la SCEA du Haut Pays, la SCEA du Moulin à vent, la SCEA de la ferme du Ru, la SCEA ferme Saint-Laurent(art.). Ce bel exemple d'agriculture de firme montre la solution de la FNSEA face à la crise démographique : ce n'est pas une crise pour elle mais une aubaine qu'il faut juste anticiper dans ce grand-oeuvre de concentration des terres et de disparition des paysans.

Crise de durabilité : technosolutionisme, inconscience, irresponsabilité et anti-écologisme.

Le modèle productiviste et techniciste de la FNSEA-JA ne pense pas cette crise de durabilité. Pour elle, la technologie, le technosolutionisme est la clé sous le nom de smart agrcilture. On ne supprime pas les pesticides mais on utilise les Produits phytosanitaires et les engrais avec des épandeurs guidés par IA et par satellite... Hypocrisie complète car l'utilisation de pesticides explose malgré le plan Ecophyto qu'elle a tellement combattu. C'est d'ailleurs dès sa levée que la FNSEA-JA est sortie des manifestations en janvier 2024 obligeant sa base qui se battait pour les revenus à rentrer bredouille dans les fermes.

Face au changement climatique, on développe des logiques assurantielles que ne peuvent se permettre que les grands. Face aux problèmes de ressources, on essaie de se sécuriser à grand renfort de capitaux comme avec les mégabassines si chères à la FNSEA-JA qui s'approprient un bien commun entre grands exploitants pour produire du maïs d'export. Face à la crise de durabilité, un seul mot d'ordre de la FNSEA : l'inconscience.

Face aux crises écologiques et sanitaires causées par son modèle, sa seule action est de peser de tout son poids politique et communicationnel pour étouffer les choses et éviter toute remise en cause. Un bon exemple est encore le problème de pollution des rivières : les agriculteurs sont responsables de la qualité des cours d'eau qui traversent leurs exploitations et ces cours d'eau peuvent être analysés. C'est bien contraignant pour la FNSEA-JA qui a trouvé une solution : supprimer les cours d'eau. L'idée est simple : en redéfinissant la notion de cours d'eau avec les services de l'état, elle a fait déclasser 30% des rivières françaises, tous ces petits rus ou ruisseaux qui font nos grandes rivières. Ils ne sont plus des cours d'eau mais des fossés ou ravines avec pour conséquence qu'ils ne sont plus protégés et que les agriculteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent.

Comme la meilleure défense est l'attaque, la FNSEA-JA fait de l'écologie son ennemi et jette l'écologie en pâture à ses troupes, à sa base qui la conspue dans un élan commun avec la Coordination rurale.

Plus grave encore elle a obtenu du gouvernement la création de la cellule Déméter en 2019, une cellule de gendarmerie chargée de protéger les exploitations, les méga-bassines, de lutter contre l'agribashing

(un mythe bien pratique de la FNSEA), bref lutter contre tous les mouvements écologistes qui s'opposeraient à la FNSEA-JA, faisant de la gendarmerie nationale les nervis de ce syndicat hégémonique. En 2022 le tribunal de administratif de Paris a exigé du gouvernement que la cellule mette fin à la "prévention des actions de nature idéologique", autrement dit ce n'est pas à la gendarmerie de prévenir les actions de ceux qui s'opposeraient au modèle productiviste de la FNSEA.

Crise de sens :

En proposant un modèle unique de grand exploitant agricole productiviste et capitaliste, intégré à l'agro-industrie, la FNSEA-JA ne propose pas de remède à la crise de sens. Pour ceux qui vivent ce modèle, pas de crise de sens, la réussite économique et financière, l'ivresse que ressent cette élite agricole à devenir de grands capitalistes et à s'extraire de la condition agricole et de la terre : tout cela donne un sens à leur travail même s'il n'est plus vraiment agricole. Mais ils ne sont que quelques uns.

Pour tous les autres, ce modèle n'a aucun sens. Intégré dans une chaîne de production agro-alimentaire, l'exploitant agricole n'est pas maître de son travail, n'en voit plus les finalités alimentaires, vit mal ce productivisme qui l'épuise et épuise sa terre, se noie dans les emprunts d'investissement et d'agrandissement dans un non sens économique d'un capital toujours plus grand sans avoir de revenu. Il ne travaille plus pour nourrir ou pour s'occuper des champs ou des bêtes mais pour payer les traites d'emprunts qui s'enchainent. Une vie perdue, même pas à la gagner, alors que la plupart rêvaient enfant de ce métier. C'est de là que vient la colère juste des militants de base de la FNSEA-JA dont le seul tort est de ne pas se retourner contre leur syndicat qui travaille à leur perte.

Souveraineté alimentaire et Mercosur : amour du libre-échange et pudeur électoraliste.

Jusque là nous avons vu la FNSEA-JA toujours favorable au libre-échange puisque elle veut une agriculture exportatrice, ce qui fait qu'elle a toujours été pour tous les accords de libre-échange qu'elle a poussé et négocié au niveau européen. Toutefois, depuis le CETA et encore pour le MERCOSUR, la FNSEA-JA semble avoir changé d'avis : elle se dit contre ces deux traités. C'est principalement une opposition de façade

(voir art.) d'une direction qui sent que sa base militante qui souffre du libre-échange supporterait difficilement une position ouvertement pro-traité, surtout lors d'une année électorale. On est dans le tactique, pas dans l'idéologique.

D'ailleurs son argument contre le Mercosur n'est pas contre le libre-échange mais contre l'absence de clauses miroirs dans ce traité qui imposeraient une réciprocité de normes sociales et environnementales. Ce qui gêne la FNSEA c'est qu'on l'embête avec des normes et qu'on ne les impose pas à des importations, avec derrière son rêve secret : plus de normes ni ici ni ailleurs pour produire à fond toujours plus et toujours plus mal...

Cet amour du libre-échange, un instant caché par une pudeur électoraliste, est lié à une autre vision de la souveraineté alimentaire. Bien sûr il ne s'agit pas de la vraie définition : du droit des peuples à être maître de leur alimentation et de leur agriculture. Pour la FNSEA, c'est l'agrobusiness qui doit être maître de l'agriculture et de l'alimentation des peuples. Ce que la FNSEA-JA appelle souveraineté alimentaire c'est en fait une sécurité alimentaire c'est-à-dire simplement l'approvisionnement suffisant de la France. "Pour Arnaud Rousseau,

la souveraineté est indissociable d’une agriculture exportatrice et intégrée dans les marchés internationaux. Il prône une division du travail agricole à l’échelle de la planète avec des spécialisations régionales. Ce n’est pas l’agriculture française qui répondra à elle seule à tous les besoins des Français. Elle doit produire ce qu’elle sait produire. Et le reste doit être importé en fonction des besoins des consommateurs. En contrepartie, il existe une concurrence. Et donc, si la réglementation fait que l’on produit plus cher, selon lui l’agriculture française ne sera pas compétitive. On ne sera ainsi pas souverains" explique Anthony Hammon. Pour la FNSEA, l'agriculture française doit produire ce qu'elle sait faire avec le moins de normes possibles pour exporter sur le marché mondial en position concurrentielle. Pour le reste, elle doit l'importer et ne pas chercher à le produire. Sa souveraineté n'est en fait qu'une balance commerciale agricole équilibrée : que nos exports financent nos imports, le tout dans une absence de prix rémunérateurs et de normes écologiques sociales et sanitaires. On est très loin de la souveraineté alimentaire : les citoyens et les agriculteurs ne sont absolument plus maîtres de rien.

Actions et manifestations dans la crise actuelle (manifestations hiver 2023-2024 et novembre 2024)

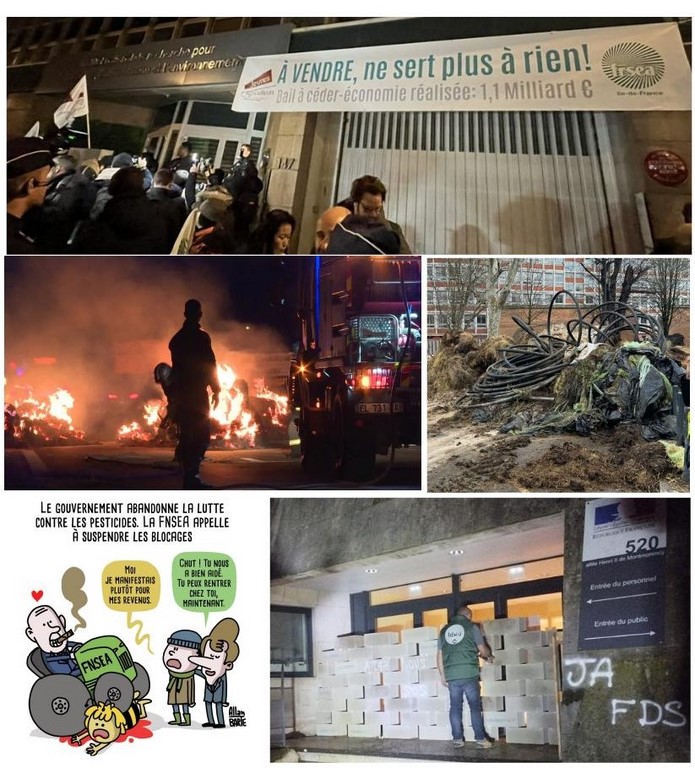

La FNSEA-Ja s'est fait débordée l'an dernier au départ des manifestations de novembre. C'est tout d'abord la Coordination rurale qui est partie contre la taxation du gazole non routier que la FNSEA-JA avait négociée avec le gouvernement à l'été 2023. Plus grave pour elle encore, sa base militante a rejoint la CR sur les manifestations avec la problématique du GNR, des revenus, des normes... La FNSEA-JA a du rejoindre le mouvement pour reprendre la main sur ses troupes militantes et pour cela elle a choisi des revendications qu'elle pouvait partager avec sa base. La demande de revenu n'est pas au coeur de ses préoccupations, nous l'avons vu ; le GNR c'est un peu difficile de mettre comme revendication première quelque chose que l'on a choisi 3 mois plutôt. Ah tiens, les normes et surtout les normes écologiques, ça, ça marche. La FNSEA-JA venait de se trouver une revendication commune avec sa base, ce qui nous l'avons vu est rare, car elle a toujours poussé l'agriculture contre eux. Cette concentration du mouvement contre l'écologie se voit dans le fait qu'elle a rappelé ses troupes dès l'annonce de l'abandon du plan écophyto sans avoir obtenu quoi que ce soit de réel sur les revenus. Entre temps, de bonnes actions ciblées contre l'écologie avaient permis de défouler sa base et surtout de la récupérer. Son amour des pesticides s'était exprimé le 28/11/20 en murant l'ANSES qui veille à la santé et à l'environnement des populations et des agriculteurs. Elle a aussi fait murer l'Institut National de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) accusé de pousser l'agriculture française à la décroissance... ce qui est un comble quand on connait les domaines de recherche de l'institut qui est tout sauf décroissant. La FNSEA s'en est aussi pris à l'Agence de l'Eau de Rouen. Le 16 janvier 2024, la ville de Toulouse a subi une attaque inacceptable de la FNSEA-JA qui a ravagé le centre ville de Toulouse avec dépots de lisier, fumiers, déchets agricoles, pneus, incendies sur la voie publique et saccage de bâtiments ciblés: la cité administrative, l'agence de l'eau Adour-Garonne, les locaux d'associations ou d'EELV... Un saccage encore plus violent que celui du 22 novembre dans la même ville qui avait déjà fait 90 000 euros de dégâts (

ici).

De telles manifestations ne seraient acceptées de personne, d'aucun syndicat, ni même d'un autre syndicat agricole. La manifestation pacifique et sans dégradation de la Conf devant la Bourse de Paris a par exemple entrainé deux arrestations violentes. Toutefois comme c'est la FNSEA-JA, c'est autre chose. Le ministre de l'Intérieur de l'époque Gérald Darmanin disait le 25/01/24 : "On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS». De l'empathie, de la compréhension? Non de la sympathie et de la collusion entre un gouvernement productiviste et anti écologique bien content de s'appuyer sur ce syndicat productiviste et anti-écologique avec qui il a toujours travaillé pour conduire l'agriculture à sa perte tout en détruisant l'environnement et en faisant disparaitre les agriculteurs.

Ces manifestations ont donc encore montré ce qu'est vraiment la FNSEA-JA depuis ses origines. Elle s'appuie sur le mythe de l'unité du monde agricole qu'elle prétend représenter comme le montre encore son slogan pour les élections de 2025 : "Tous ensemble, nous sommes l'agriculture". Ce mythe lui a aussi permis de cogérer avec l'Etat l'agriculture française depuis 1946 vers toujours plus de productivisme, des exploitations toujours plus grandes, des revenus toujours plus bas, toujours plus de libre-échange et moins d'écologie, avec surtout toujours moins d'agriculteurs. C'est ce dernier caractère, la duplicité, qui incarne le plus ce syndicat : il travaille sans relâche et avec succès depuis 1946 à la disparition de ses membres. Il pousse d'ailleurs le cynisme à utiliser la colère de sa base militante, les manifestations violentes de ses agriculteurs, pour pousser sa vision de l'agriculture qui les conduit eux à leurs pertes. C'est certainement à eux maintenant de rompre avec ce syndicat qui est la cause de toutes les crises agricoles actuelles.